2024年に新1万円札の顔となる、渋沢栄一翁は、埼玉県の偉人、日本資本主義の父と讃えられています。渋沢翁を高く評価していた社会経営学者 ドラッカーは、大著「マネジメント」(訳者:上田惇生先生)の中で渋沢翁を次のように紹介しております。

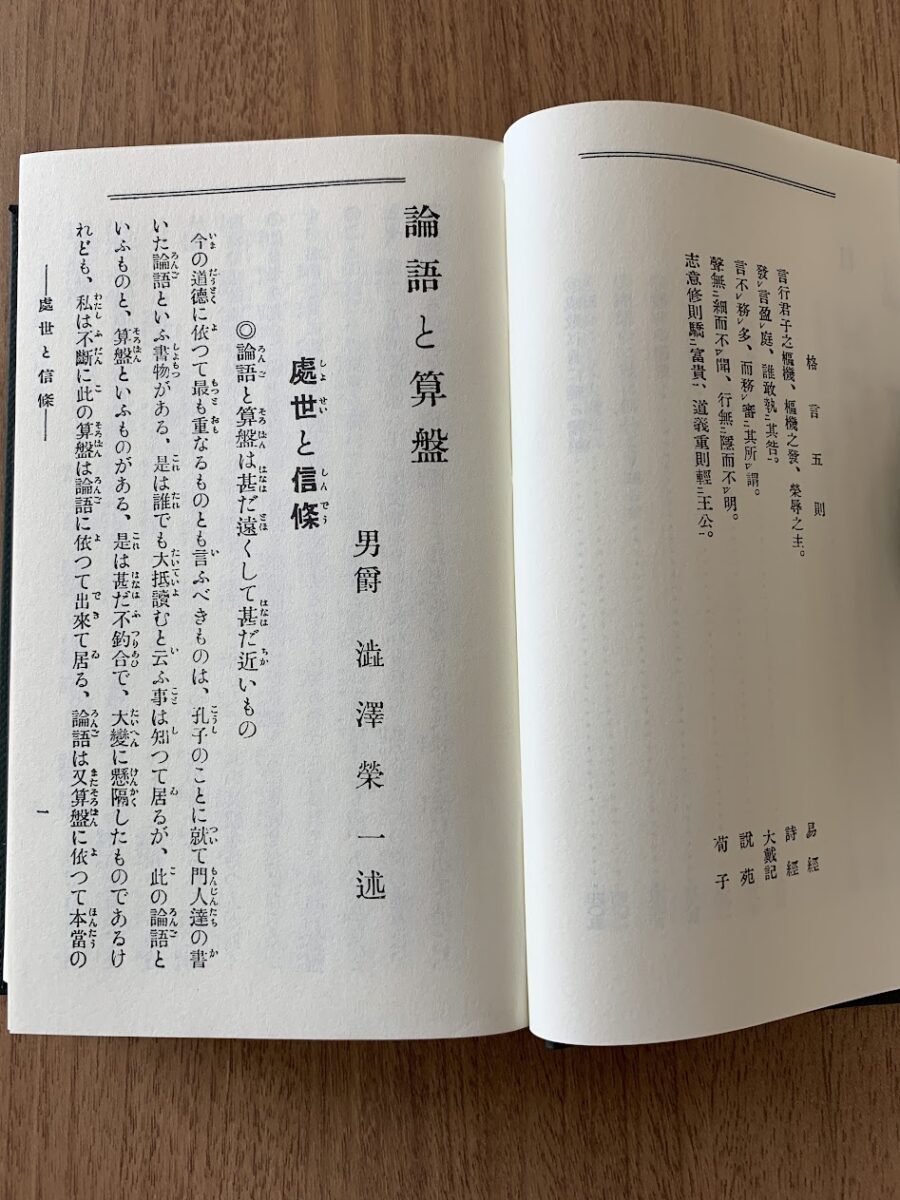

「プロフェッショナルとしてのマネジメントの必要性を世界で最初に理解したのが渋沢だった。明治期の日本の経済的な躍進は、渋沢の経営思想と行動力によることが大きかった。

率直にいって私は、経営の『社会的責任』について論じた歴史的人物の中で、かの偉大な明治を築いた偉大な人物の一人である渋沢栄一の右に出るものを知らない。彼は世界のだれよりも早く、経営の本質は『責任』にほかならないということを見抜いていたのである。」

明治初期、オーナー経営者による強力なトップダウン型管理が行われ、富が財閥に集中しました。渋沢翁は、国民全てが活躍することで成長を加速し、富を国内全体に行き渡らせるためには、「所有と経営」の分離を行う必要があると、見抜きました。銀行を設立し、資本を国民から広く集め、その資本を成長分野に投資する。その経営は、プロフェッショナルな経営人材に任せる。経営の本質は、経営の成果に対する「社会的責任」と見抜き、経営人材に「責任」に裏打ちされた「自由」を与えました。

明治初期に、商人には高度な学問は不要という風潮の中、渋沢翁は経営人材育成のための大学を設立支援されました。(私が学んだ一橋大学です。)渋沢翁は「所有と経営の分離」という近代経営を、誰よりも早く実行した先見性のある実業人でした。それは、富を独占してはならない、社会の誰もが活躍できる社会をつくらねば、幸せな国を築けないと気づかれたからです。

現在のSDGsの理念を、明治期に早くも実行されていたのです。